30岁之后,存钱不如“存肌肉”是真的吗?

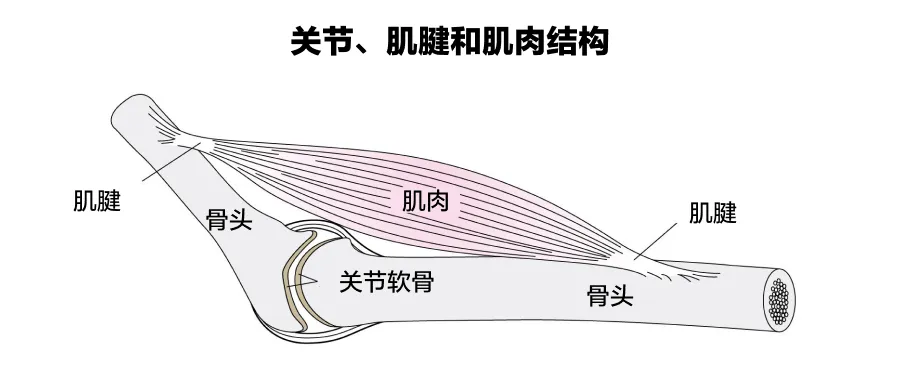

人体大约有 600多块肌肉,它们和骨骼、关节一起,构成了我们行动的“硬件系统”。肌肉是力量的来源,强壮的肌肉可以保护骨骼和关节降低受伤风险。

然而,肌肉的质量与力量不是一成不变的。哈佛医学报道中指出:30 岁以后,每 10 年肌肉会减少 3%–5%,一生中,大多数男性将流失约 30% 的肌肉。这就是为什么社会上有句话叫:“30岁之后,存钱不如‘存肌肉’。”

那么,肌肉究竟是如何保护关节的?我们又该如何科学的‘存肌肉’呢?

为什么关节需要“保护伞”?

关节就像门轴,让骨骼可以灵活弯曲和旋转。但门轴有个弱点:耐磨性差。关节表面的软骨没有血管,受损之后几乎无法自我修复。一旦磨损,就像门轴生锈,再怎么上油也难以恢复如初。

因此,单靠关节本身的结构远远不够,它需要“外援”来分担压力、减少磨损。肌肉像关节的“贴身保镖”,通过收缩和协同发力,主动控制关节运动、分担压力、吸收冲击,让关节在活动中保持稳定和安全。

肌肉是如何保护关节的?

肌肉就像关节的“贴身保镖”,主要通过三种方式来发挥作用:

1. 稳定器:保持关节不晃

记得小时候玩积木吗?如果底座不稳,塔就容易倒。人体也是一样。关节是骨头之间的活动枢纽——既负责连接骨骼,又决定它们的运动方式。韧带在其中提供被动稳定,限制异常位移,而肌肉则像动态支架,通过收缩协同控制关节运动,让动作更精准。

2. 减震器:分担冲击力

生活中总有突发情况:跳下台阶、踢球刹车、提重物。这些时候,关节面临巨大冲击,如果直接“硬扛”,软骨容易磨损,韧带也可能撕裂。肌肉就像“超级海绵”,能够快速收缩,吸收并分散冲击力,起到类似跑鞋气垫的缓冲作用。

3. 报警器:实时反馈姿势

肌肉不仅是“动力发动机”,还是“智能管家”。通过神经系统,肌肉能实时感知关节的位置和运动状态。一旦发现异常姿势,就会立刻给大脑发出信号,帮助你及时调整动作,避免扭伤或拉伤,就像体内自带的“安全警报”。

如何科学的锻炼肌肉?

既然肌肉这么重要,那我们平时该怎么做呢?其实不用想得太复杂,关键在于:规律、适度的肌肉锻炼,以及均衡的营养摄入。

1. 力量训练是核心:力量训练是促进肌肉增长、维持肌肉质量有效的方式:

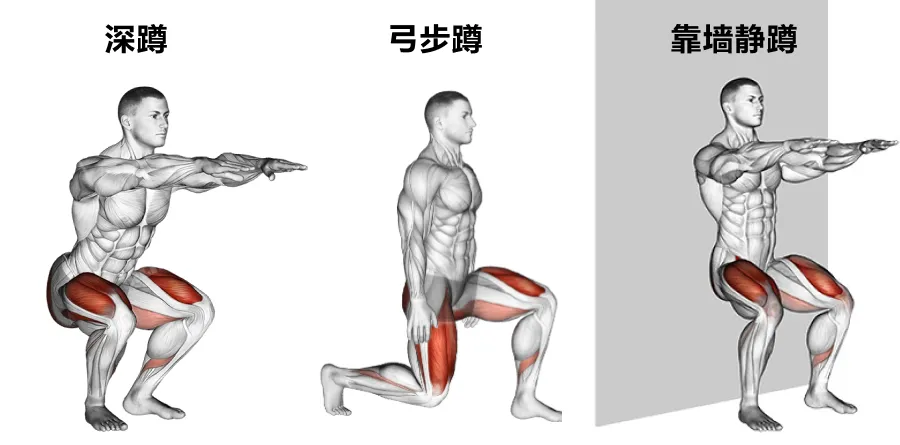

下肢力量(腿部和臀部)

-

深蹲:双脚与肩同宽,下蹲至大腿平行地面,再慢慢站起;

-

弓步蹲:双腿分开,前腿屈膝90°,后腿下蹲;

-

靠墙静蹲(适合初学者或老年人):背靠墙下蹲至45–60°,保持20–30秒,3–4次。

上肢力量(胸、肩、手臂)

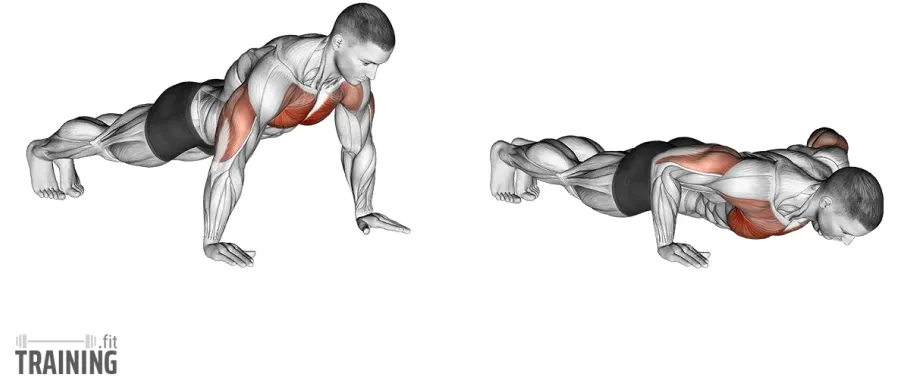

- 俯卧撑:身体保持直线,下胸接近地面再推起;

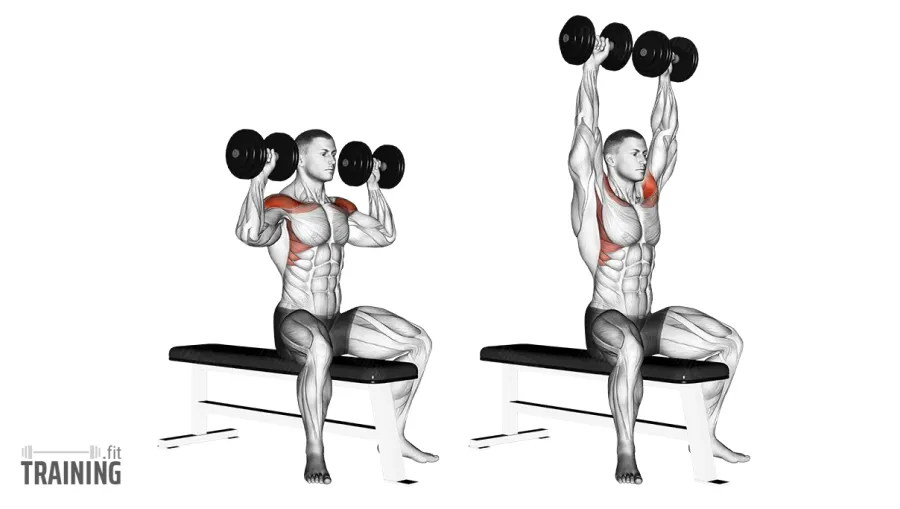

- 哑铃肩推:双手握哑铃,从肩部向上推至伸直,慢慢下放;

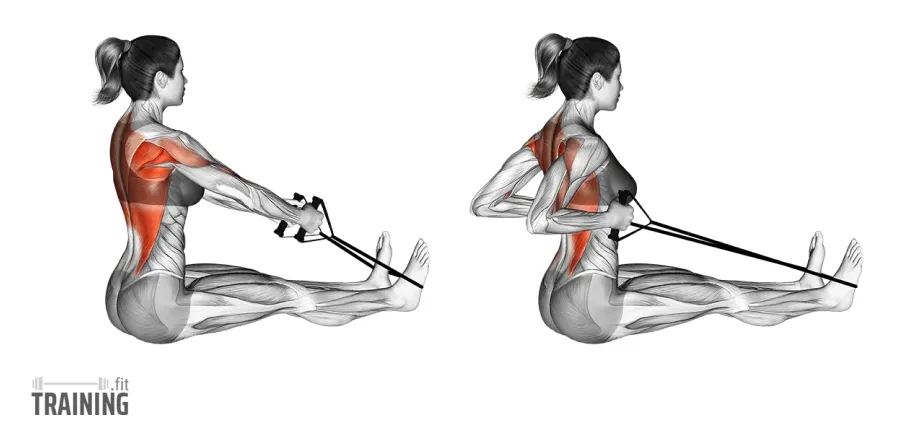

- 阻力带划船:双手拉阻力带至胸部,肘部贴近身体,慢慢回位。

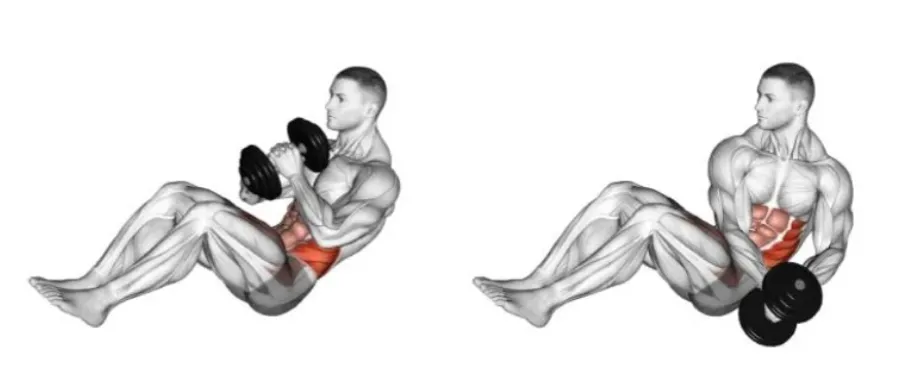

核心力量(腹部和腰背)

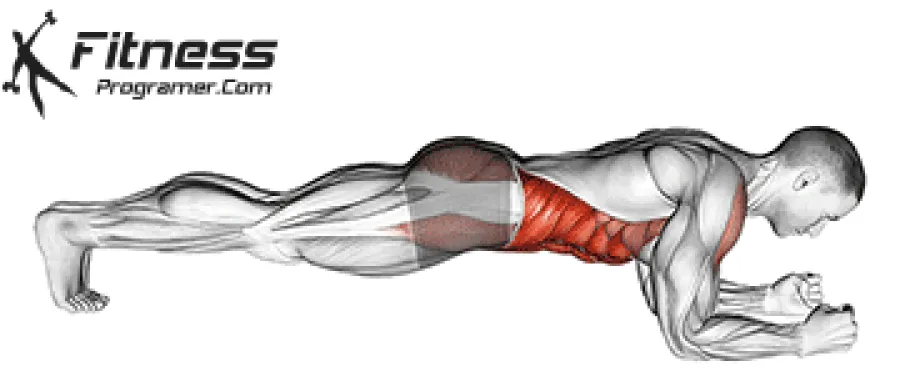

- 平板支撑:身体呈直线,用前臂和脚尖支撑;

- 俄罗斯转体:坐地,脚抬起,左右旋转双手或持哑铃;

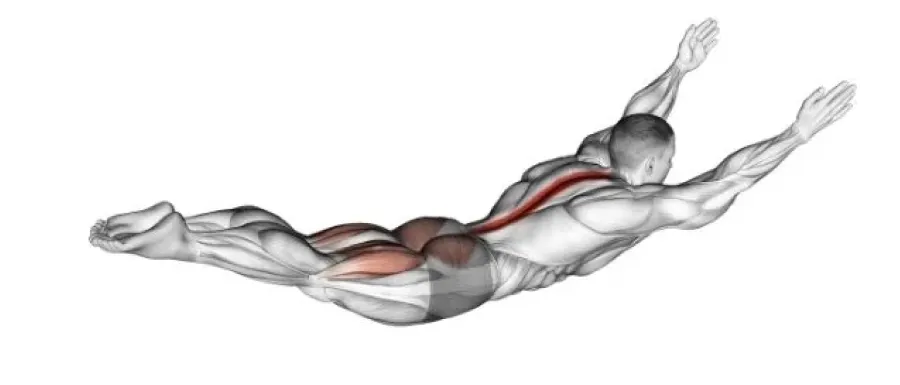

- 超人式:趴地,抬起双手双腿,坚持2–3秒,慢慢放下;

训练注意事项

-

循序渐进:初学者先掌握动作正确性,再逐渐增加次数或重量。

-

频率:力量训练每周至少进行两次,且训练日之间应间隔一天以上。健康成年人每个动作做1组,每组重复8到12次;老年人或体质较弱的人建议每组重复10到15次。每次训练选择8到10个动作,覆盖全身主要肌肉群。

-

休息:同一肌群训练后至少休息48小时,保证肌肉恢复。

-

热身拉伸:训练前热身5–10分钟,训练后拉伸5分钟,降低受伤风险。

建议力量训练计划的练习顺序应以最佳强度保持为目标(先进行大肌肉群练习,后进行小肌肉群练习;先进行多关节练习,后进行单关节练习;先进行高强度练习,后进行低强度练习)。

-

蛋白质摄入要充足:蛋白质是构建肌肉的基本原料。在日常饮食中,要保证摄入足够的优质蛋白质,如鸡胸肉、鱼肉、鸡蛋、牛奶、豆制品等。

-

均衡饮食,多种营养:除了蛋白质,碳水化合物提供能量,健康的脂肪能帮身体保持激素平衡,让肌肉更容易生长。总之,吃得均衡,身体才能得到全面的支持。

-

保证休息和睡眠:肌肉的修复和生长发生在休息时,尤其是睡眠阶段。充足的休息是训练效果的保障。

美德瑞健康提示

肌肉不仅是运动的发动机,也是关节的保护伞。它能稳定关节、分担冲击、监控姿势。随着年龄增长,积极锻炼和合理饮食,才能让你把“存肌肉”真正变成一笔健康财富。