骨折后怎么办?——骨质疏松性骨折的康复与二次预防

骨质疏松症,正悄悄成为影响中老年人健康的重要问题。骨质疏松症的严重后果之一,就是骨质疏松性骨折。研究表明,我国50岁以上人群中,超过 1/3 的女性和大约1/10的男性发生过骨质疏松性骨折。而一旦发生过一次骨折,再次骨折的几率会成倍上升。

《骨质疏松性骨折患者抗骨质疏松治疗与管理专家共识》里提到:发生一次髋部骨折后再发生髋部骨折的风险将增加2.5倍, 发生一次椎体骨折后再发生椎体骨折的风险将增至5倍, 其他部位骨折风险增至2~3 倍 。

一、什么是骨质疏松性骨折

骨质疏松性骨折(Osteoporotic Fracture)是指由于骨密度下降、骨强度降低,在轻微外力下发生的骨折,也称为脆性骨折。

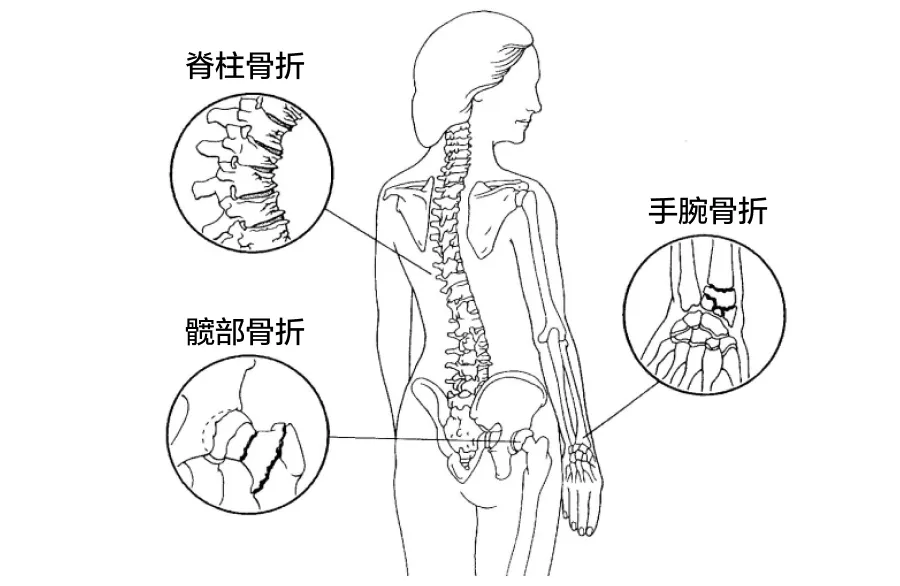

常见骨折部位包括:

-

脊柱(压缩性骨折):出现驼背、身高变矮、慢性腰痛;

-

髋部(股骨颈、转子间骨折):致残率和死亡率高;

-

桡骨远端(手腕骨折):多见于老年女性。

骨质疏松性骨折的本质不是“摔坏了骨头”,而是骨头提前老化,在轻微外力下就容易骨折。

二、骨折后不只是“养伤”,更要“复活”

骨质疏松的骨折,其实没大家想得那么简单。手术接好骨头只是第一步,接下来还得靠锻炼和抗骨质疏松治疗,骨头才能得到一定程度的恢复。很多人只重视手术那一步,忽略了后面更关键的部分。

尤其在手术后,患者和家属往往过于谨慎,生怕一动骨头会再错位,结果导致长时间卧床不动。可其实,适度活动和早期康复训练反而有助于骨折愈合,也能预防肌肉萎缩、血栓等问题,对整体健康非常关键。

“功能锻炼”:别把病床当“温床”

长期卧床是老年人的“健康杀手”! 可能带来多种严重后果:

肌肉萎缩: 俗话说“伤筋动骨一百天”,躺着不动,肌肉力量会飞快下降。

并发症: 肺部感染、泌尿系感染、血栓(DVT)、褥疮……可能比骨折本身更危险。

骨质疏松加重: 缺乏活动会加速骨钙流失,增加再次骨折的风险。

骨质疏松骨折的康复治疗

骨质疏松常见骨折包括脊柱、髋部、桡骨远端和肱骨近端。康复前,应根据骨折部位、类型以及患者年龄和身体状况,综合选择合适的治疗方式:

-

保守治疗:适用于骨折稳定、位移不严重的患者。

-

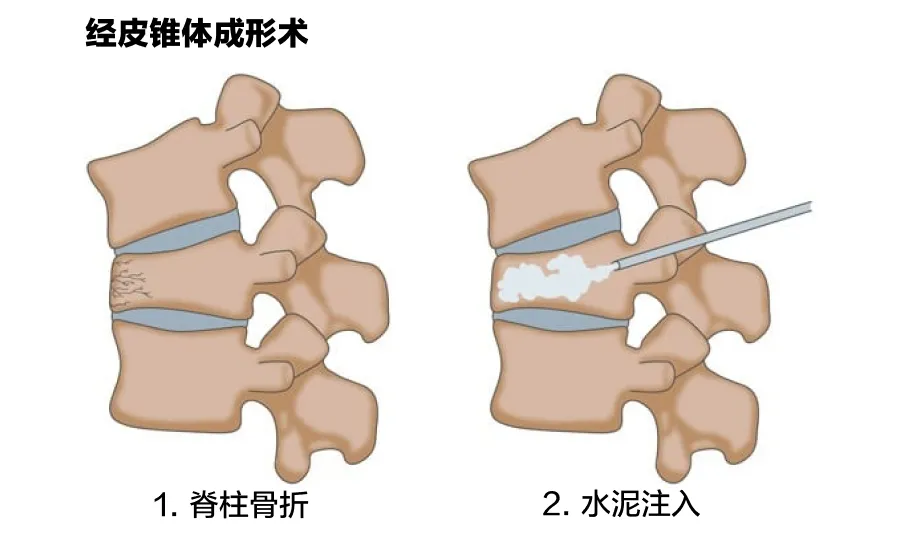

微创椎体强化:常用于脊柱压缩性骨折。

-

闭合复位内固定 / 切开复位内固定:用于髋部、手臂或手腕骨折。

-

人工关节置换术:适用于髋部骨折或关节损伤严重的患者。

手术患者通常会配合加速康复外科(ERAS)管理,通过术前准备、术中优化和术后早期活动,加快恢复。

康复训练分期

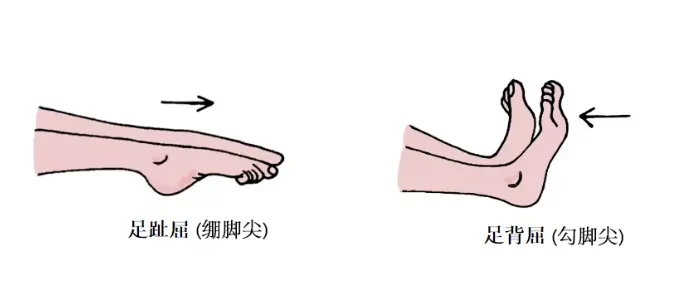

- 早期(制动期): 重点是防止肌肉萎缩和促进血液循环。比如躺在床上做踝泵(勾脚尖、绷脚尖)、股四头肌等长收缩(大腿绷紧)。

-

中期(愈合期): 恢复关节活动度,增强肌肉力量。在骨折稳定后,根据骨折部位做针对性训练,例如踝关节屈伸、膝关节伸展、股四头肌收缩、提髋或挺腹训练。逐步增加活动范围和强度,需避免过早承重。

-

晚期(恢复期):恢复日常生活能力,提升平衡力与负重能力。 重点是负重训练(如扶助行走、轻微负重)、平衡训练(单腿站立、平衡练习),直至恢复正常生活能力。

三、骨折后的二次预防

骨折愈合后,并不意味着万事大吉。尤其是骨质疏松性骨折,二次骨折风险很高。预防二次骨折主要从两个方面入手:抗击骨质疏松和预防跌倒。

1. 抗击骨质疏松

-

规范药物治疗:遵医嘱服用药物,抑制骨吸收或促进骨形成,提升骨强度。

-

营养补充:钙剂和维生素D作为骨基本补充剂,可以与骨吸收抑制剂或骨形成促进剂联合使用。每日摄入足够钙(1000~1200mg)和维生素D(800~1200IU),多晒太阳、吃富含钙的食物。

-

定期监测:每1-2年复查骨密度和骨代谢指标,评估疗效并调整方案。

2. 预防跌倒

-

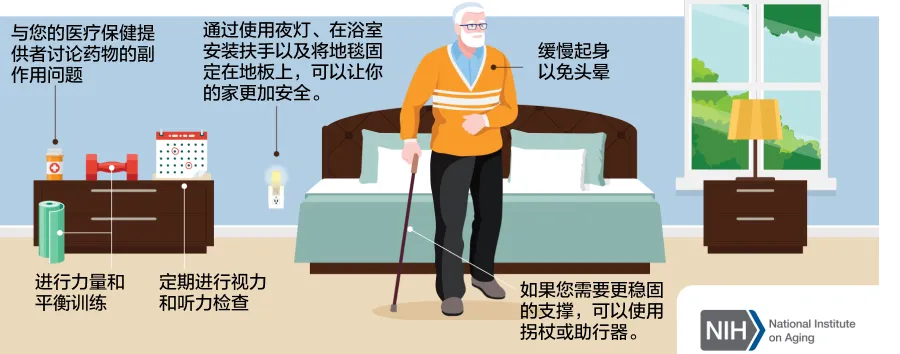

环境改造:移除家中容易使人绊倒的物品,在浴室、楼梯、床边安装扶手;使用防滑地垫或拖鞋。

-

身体管理:站立和行走时保持专注,卧位起身先坐一会儿;定期检查视力,佩戴合适眼镜;遵医嘱调整或减少可能导致头晕的药物。

-

身体能力提升:坚持平衡训练(如太极、单腿站立练习)和下肢及核心肌群力量训练,提高身体稳定性和反应能力。

-

改善膝关节功能:有膝关节重度骨关节炎的患者,由于膝关节疼痛和畸形等问题,常常行动不便,也会增加跌倒和骨折的风险。此类患者应及时就医,通过系统治疗或膝关节置换手术,可有效恢复关节功能,改善行走能力,从而降低跌倒和再次骨折的风险。

美德瑞健康提示

骨质疏松性骨折不是简单的骨折,它是骨骼健康的警示信号。正确康复与科学二次预防,才能打破恶性循环,恢复生活质量,远离再次骨折的风险。